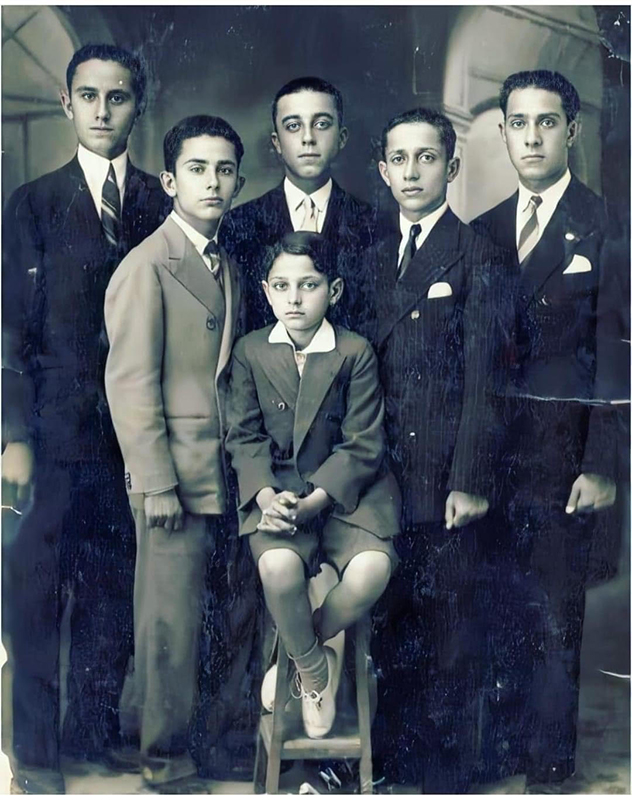

Photo : élèves marocains à l'école al-Najah de Naplouse, vers 1930

Soutenance de thèse de Chakib Ararou

ED 355 - Espaces, Cutures, Sociétés, Aix-Marseille Université. Spécialité : mondes arabe, musulman et sémitique

« La littérature marocaine face au Mashriq, des années 1920 au milieu des années 1980 : textes, édition, médiations »

Lundi 30 juin 2025, 14h00, MMSH/Maison Méditerranéenne des sciences de l'homme, salle Germaine Tillion, Aix-en-Provence et en visioconférence sur demande à Chakib Araraou : chakibararou[at]gmail.com

Jury

Laurence Denooz, professeure des universités, Université de Lorraine.

Richard Jacquemond, professeur des universités, Aix-Marseille Université, IREMAM.

Khalid Zekri, professeur des universités, Université Moulay Ismaïl de Meknès.

Tristan Leperlier, docteur, CNRS, UMR 7172 Thalim.

Najla Nakhlé-Cerruti, docteure, CNRS, Institut Français du Proche-Orient (IFPO).

Mohamed Bakhouch, professeur émérite, Aix-Marseille Université.

Résumé de la thèse

Cette thèse analyse les relations littéraires entre le Maroc et les pays du Mashriq (Égypte, Palestine et Liban principalement, plus secondairement Syrie, Irak et Jordanie), au long cours d'un processus de formation d'un champ littéraire moderne amorcé dans les années 1920, et jusqu'au milieu des années 1980. Le sujet est abordé sous l'angle socio-historique, suivant une approche chronologique pour l'essentiel. La recherche proposée retrace différentes étapes de la constitution du champ littéraire marocain en les analysant par le prisme de la relation avec le centre de l'aire arabophone, situé au Caire dans la première moitié du XXe siècle et à Beyrouth pour l'essentiel de la seconde moitié de ce même siècle. Trois axes principaux ont été retenus pour analyser cette dynamique de constitution d'une périphérie littéraire, puis les tentatives des acteur·ices du champ national pour s'imposer à l'échelle aréale. Le premier est un corpus de textes littéraires (articles, romans, nouvelles, récits de voyage, poèmes, textes autobiographiques ou autofictionnels) abordant divers aspects de cette relation. Certains textes de ce corpus sont analysés au fil du récit historique proposé dans les trois premiers chapitres de chaque partie. Le chapitre conclusif de ces dernières est entièrement dédié à l'analyse textuelle, laquelle est éclairée par les apports de l'analyse socio-historique, qu'elle complète en retour. Le deuxième est l'édition : j'ai retracé les relations éditoriales entre les écrivain·es marocain·es et les maisons d'édition du Mashriq, mais aussi la constitution progressive d'une économie nationale du livre, parfois en relation étroite avec le centre. Ces relations éditoriales constituent un enjeu décisif de la relation de centre à périphérie, à la fois pour la visibilité des écrivain·es et pour les échanges économiques entre un champ éditorial national important massivement le livre mashriqī et trouvant difficilement un débouché à sa production, très modeste au début de la période étudiée mais en constante croissance par la suite, dans le sens inverse. Enfin, j'ai étudié dans ce travail les médiations entre ces deux espaces, et tout particulièrement deux d'entre elles : les revues littéraires et la traduction, qui constituent les deux principales passerelles entre périphérie marocaine et centre mashriqī, le centre français de l'aire francophone dans laquelle le Maroc est aussi inséré servant de manière récurrente de levier dans les luttes symboliques avec le centre aréal arabophone. La combinaison de ces trois axes ambitionne de rendre compte de la manière la plus complète possible de cette relation structurante, assez souvent abordée de manière latérale par la recherche marocaine, qui n'avait jusqu'ici pas fait l'objet d'une étude systématique.